家族信託って何?

はじめて「家族信託」という言葉を聞いた方や、「家族信託で何ができるの?」と思っている方に、大まかなイメージを掴んで頂ければと思います。

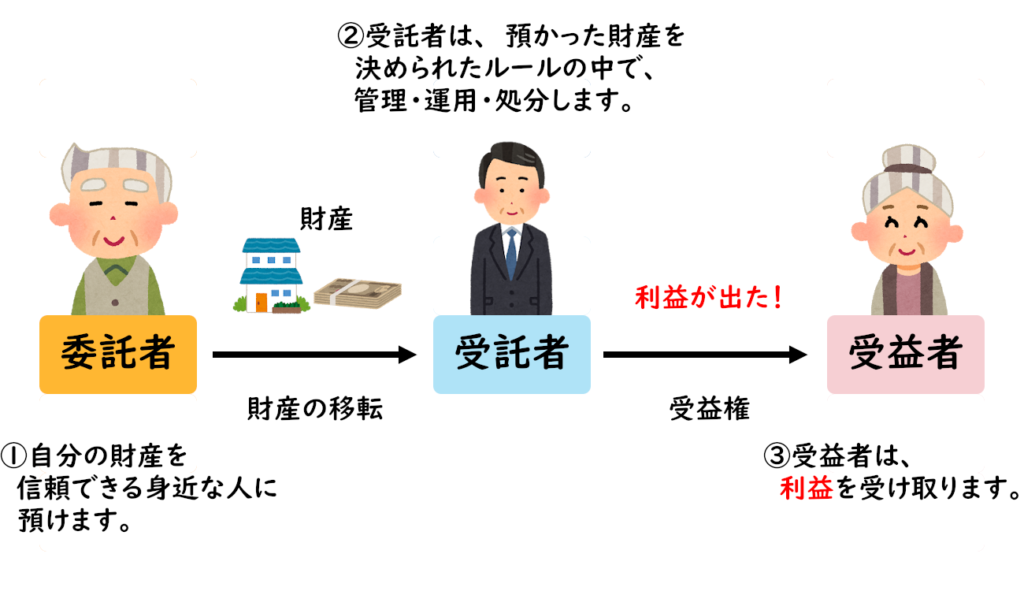

家族信託の仕組み

家族信託を文字で説明すると、

① 自分の財産を、

② 信頼できる身近な人に預けて、

③ 自分もしくは自分の家族の利益になるように、

④ ある一定のルールの中で、

⑤ その財産を管理・運用・処分してもらう

ための法的な仕組み、という内容になるんだと思います。

財産を預ける人を「委託者(いたくしゃ)」、財産を預かって管理・運用・処分する人を「受託者(じゅたくしゃ)」、財産から生じる利益を受け取る人を「受益者(じゅえきしゃ)」と言います。

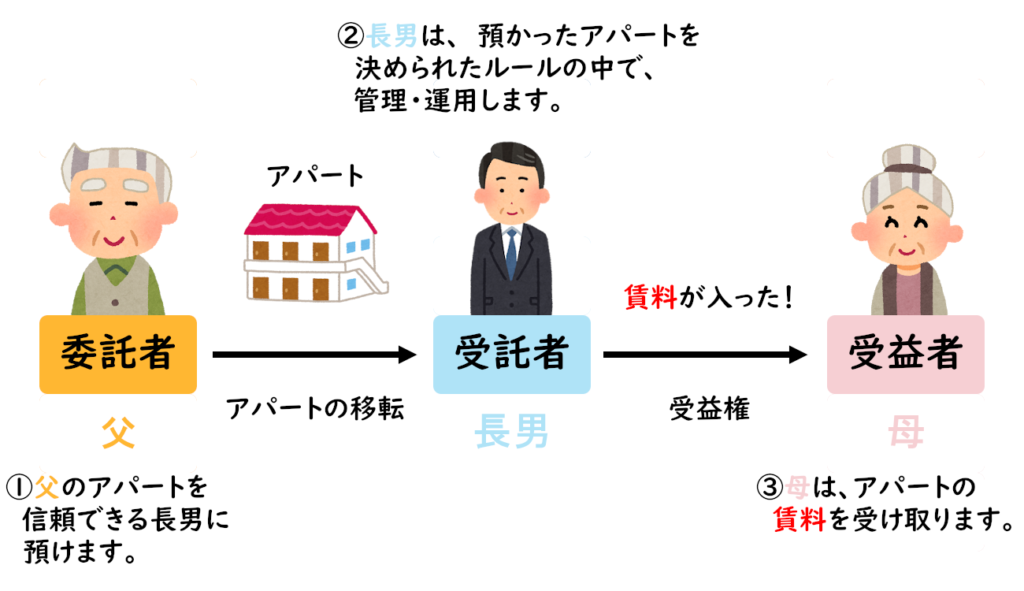

具体的なケースで説明します。図2は「父のアパートを、長男に預けて、母の利益のために、管理・運用してもらうための家族信託」を絵にしたものです。今回の家族信託では、受託者となる長男に「アパートを処分(売却等)できる」権限は持たせていません。

「家族信託」が始まると、委託者である父は、アパートを管理・運用していくという責任から解放されます。父からアパートを預かった長男は、母の利益のために、空き部屋の入居者探しを不動産屋に依頼したり、長男名義で新たな入居者との間で賃貸借契約を結んだり、修繕が必要な時は工務店さんと打ち合わせをしたりといったようなアパートの管理・運用の実務を担っていくことになります。そして、受益者である母が、アパートから生じる利益(賃料)を受け取ります。

言い方を変えると、受託者である長男は、利益(賃料)は受け取れませんが、父に代わって長男名義でアパート経営ができます。一方、受益者である母は、アパート経営はできませんが、利益(賃料)は受け取れます。このように、家族信託には、受託者(長男)ができることと、受益者(母)ができることを別々に分ける権限の「分離」機能があります。もし、委託者である父がアパートを処分(売却等)する権限を長男に持たせていれば、長男は受託者としてアパートの売却まで出来るようになりますが、その売却代金を受け取るのは受益者である母です。

家族信託でできること

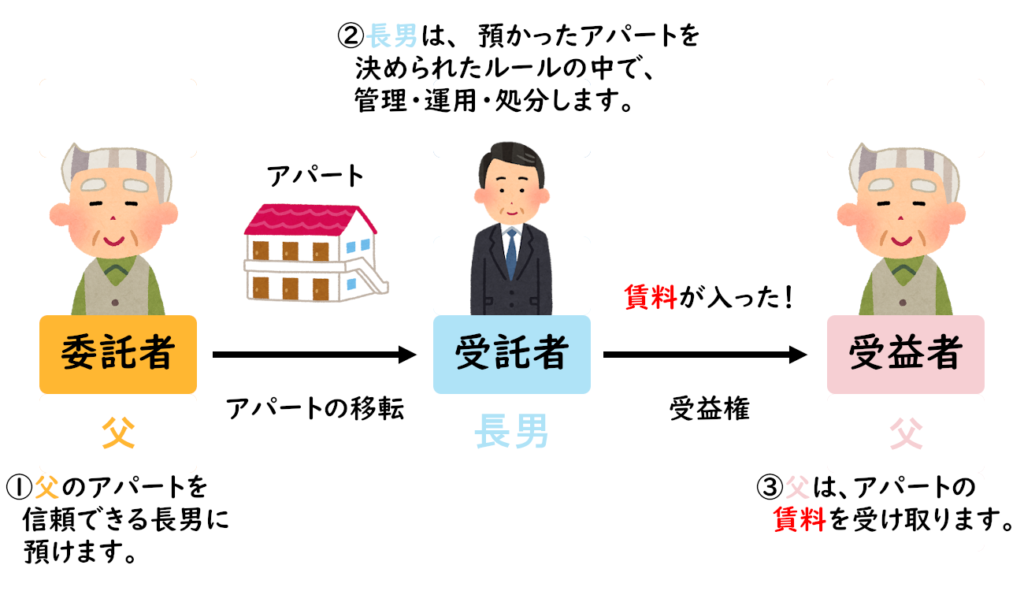

話しをもう少し掘り下げます。実際の家族信託では、税金の都合上、委託者と当初の受益者が同じになるケースが多くなります。図3は「父のアパートを、長男に預けて、父の利益のために、管理・運用・処分してもらうための家族信託」の絵です。

父が、委託者と受益者を兼ねている場合も、家族信託の特徴である権限の「分離」機能は変わりません。アパートの管理・運用といった実務を担うのは受託者である長男ですし、アパートから生じる利益(賃料)は受益者である父が受け取ります。そして、この権限の「分離」機能を上手く利用することで、家族信託という法的な仕組みが身近な問題を解決するための道具になります。代表的なのは「認知症対策」としての家族信託です。

図3の例で説明すると、受託者である長男は、長男の名義で、新たな入居者との間で賃貸借契約を結ぶことができますし、状況次第で、アパートを売却することもできます。つまり、将来、父が認知症で判断能力を失ってしまっても、アパートを管理・運用・処分する権限は受託者の長男が持っていますから、父の認知症の影響を受けない安定したアパート経営が実現します。そして、アパートから生じる利益(賃料)についても、使い道は宙ぶらりんになりません。例えば、家族信託を始める時に、父がグループホーム等に入居するようになったら、利益(賃料)の中からその費用を支払うと決めておけますから、受託者である長男が、認知症の父に代わってグループホーム等の入居費用を支払っていけます。このように、家族信託という法的な仕組みで、認知症という将来起こりうる事態に備えることができるのです。

もし、父が認知症で判断能力を失ってしまった時に、家族信託等の対策がとられていないと、父は、所有者として新たな入居者との間で賃貸借契約を結ぶことはできませんし、修繕が必要な時に工務店さんに修理を依頼することもできません。時がたつにつれて、アパート経営が難しくなっていくことはご想像して頂けると思います。

まとめ

「家族信託は法的な仕組み」という説明から始まってしまったので、家族信託に対して、堅苦しくて、とっつきにくいイメージをお持ちになってしまったかもしれません。ところが、実際の家族信託は、私たちの生活に直結する「認知症対策」といったような問題に寄り添うことができる包容力を持っていて、とても柔軟です。家族信託の活用が期待されている分野には、「認知症対策」の他にも、「共有対策」、「遺産分割対策」、「事業承継対策」などがあり、私たちにとって身近なものばかりです。今後、ご家族に何か問題が起こった時に、「これって、家族信託で解決できないのかな?」と思い出して頂ければ幸いです。